Categorie

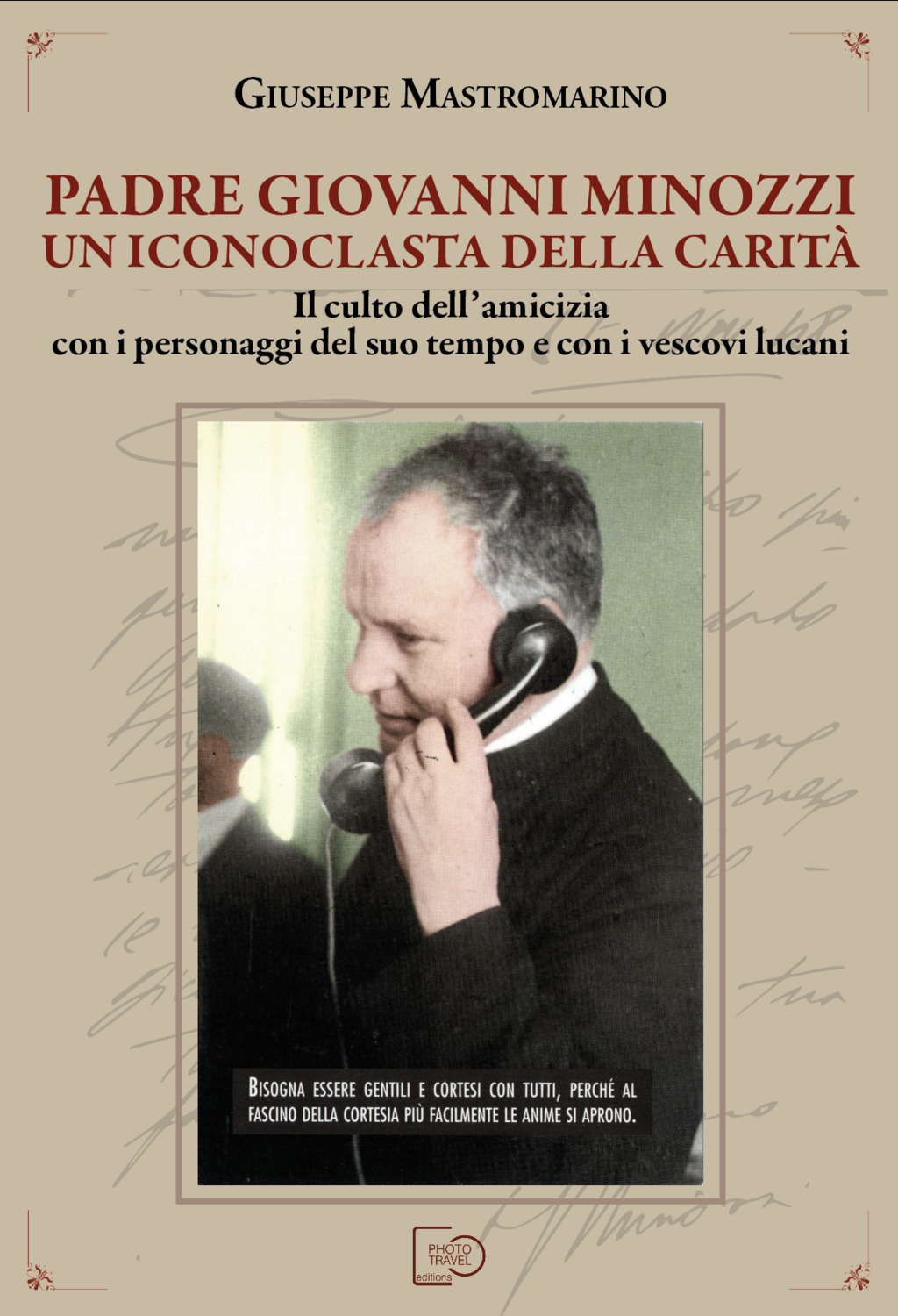

PADRE GIOVANNI MINOZZI UN ICONOCLASTA DELLA CARITÀ - Giuseppe Mastromarino

Codice articolo 9791280905208

13,00€

In magazzino: 20 disponibili

Salva questo articolo per dopo

PADRE GIOVANNI MINOZZI UN ICONOCLASTA DELLA CARITÀ - Giuseppe Mastromarino

Dettagli del prodotto

ISBN: 9791280905208

La narrazione delle amicizie sociali con i poveri, gli orfani, con gli uomini di cultura e di Chiesa è sicuramente un aspetto fondamentale della biografia umana, culturale e religiosa di Padre Giovanni Minozzi.

Attraverso questo itinerario vengono tracciate anche le coordinate essenziali che disegnano un periodo storico difficile tra fine ‘800 e prima metà del ‘900.

Il cristianesimo sociale incarnato nella storia è la cifra interpretativa del suo progetto di vita rivolto alla cura dei soldati, degli umili e degli orfani, senza tralasciare sia il dialogo con gli uomini di cultura spesso inquieti alla ricerca della verità e del senso dell’esistenza e sia la stretta e fraterna collaborazione con illuminati e generosi uomini di Chiesa.

Padre Minozzi fu un agguerrito iconoclasta di un certo tipo di carità elemosiniera, ammuffita, mortificante, chiacchierona; al contrario, testimoniò concretamente con l’istituzione di Asili, Istituti, Doposcuola e con la sua passione educativa, l’impegno per combattere le ingiustizie, lo sfruttamento, l’analfabetismo, per creare i presupposti per un efficace rinnovamento sociale, attraverso l’assistenza e la cura, attraverso l’istruzione educante.

Il rapporto di amicizia con artisti, letterati, storici, musicisti, politici consente di evidenziare il clima a tutto tondo della società del suo tempo. Nel novero delle tante amicizie si sottolinea quella con Benedetto Croce, con Giustino Fortunato, con Francesco Saverio Nitti, con Alcide De Gasperi, con Ada Negri, con Antonietta Giacomelli, con Giulio Salvadori, con mons. Giambattista Montini, con don Luigi Orione e con altri interessanti personaggi.

Un particolare rilievo viene riservato nel presente testo all’amicizia fervida, esemplare, collaborativa tra padre Minozzi e il grecista materano Nicola Festa, e poi con sacerdoti e vescovi di origine lucana o che operarono in Lucania: don Vincenzo D’Elia, don Giuseppe De Luca, mons. E. Virgilio, mons. Achille Razzoli, mons. Alberto Costa, mons. Augusto Bertazzoni, mons. Anselmo Pecci, mons. Raffaello Delle Nocche, i quali favorirono l’opera di bene di Semeria e di Minozzi in Basilicata.

In definitiva, il testo intende interpellare la coscienza di tutti a riflettere sulla realtà del nostro tempo, sul tema del disagio sociale, sul problema della guerra, sulla funzione della cultura, della politica, della religione nel favorire uno sviluppo umano integrale nella libertà, nella pace, nel rispetto della natura.

Potrebbe anche interessarti